Beim ersten Treffen mit der neuen französischen Generalkonsulin Frau Dr. Ilde Gorguet, hier in Weißenthurm, konnte ich durch sie viel erfreulich Neues erfahren.

Ich als Bürgermeister dieser Stadt habe nicht vergessen, wie sich ihre Vorgängerin im Amt, Frau Pascale Trimbach, für die Sanierung des Hoche-Denkmals engagiert hat. Ihre Bemühungen, auch und besonders in Frankreich, so stellt es sich jetzt heraus, waren erfolgreich. Der damalige Generalkosulin Frau Pascale Trimbach ist es zu verdanken, dass 2019 erste Maßnahmen am Denkmal mit Hilfe einer Pioniereinheit der französischen Armee durchgeführt wurden.

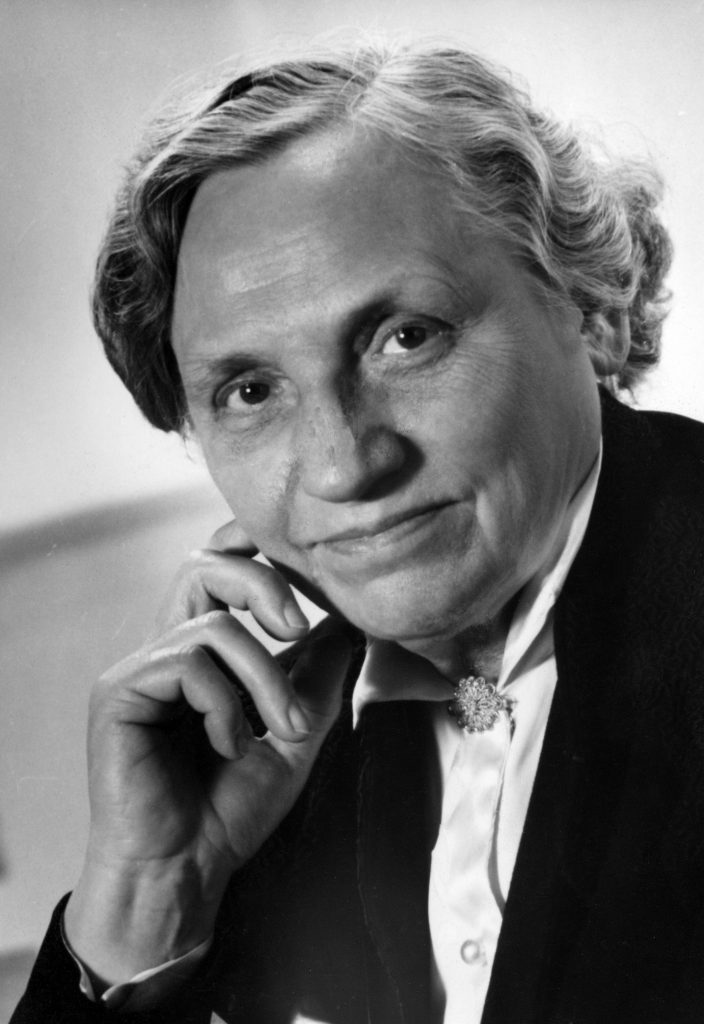

Nun ist eine neue Generalkonsulin in Frankfurt eingesetzt. Ich konnte kurz nach dem personellen Wechsel im französischen Konsulat mit der neuen französischen Generalkonsulin, Frau Dr. Ilde Gorguet Kontakt, aufnehmen mit der Verabredung, sich hier vor Ort zu treffen.

Als sie am 24. Juni 2021 in Begleitung eines französischen Generals nach Weißenthurm kam, zeigte sie sich begeistert von der Denkmalanlage, die sie bisher nicht kannte.

Bei einem gemeinsamen Essen, an dem auch die Beigeordneten der Stadt teilnahmen, konnten wir in interessanten Gesprächen mehr über die weiteren Sanierungsarbeiten erfahren.

Erstmals konnte sie berichten, dass der französische Staat neue Fördertöpfe geschaffen hat, um nach gründlicher Untersuchung des Zustands die Kosten für eine komplette Sanierung zu übernehmen.

Die Untersuchungen werden durch ein deutsches Architekturbüro in Frankfurt geleitet. Zur Untersuchung wurden Spezialisten in unterschiedlichen Spezialgebieten beauftragt.

So für die verwendeten Stein-Materialien Marmor etc., die von besonderer Bedeutung sind, und für die metallischen Materialien, also für die reliefartigen Darstellungen aus Metallguss am Denkmal.

Bisher haben 2021 schon mehrere Untersuchungen am Denkmal stattgefunden, die aufschlussreiche Ergebnisse hervorgebracht haben. Die Ergebnisse liegen jetzt in insgesamt 6 mehrseitigen Berichten vor. Diskutiert werden die Ergebnisse per Videokonferenz unter Beteiligung aller, die notwendigerweise am Projekt mitwirken müssen.

Das sind das französische Generalkonsulat mit der Generalkonsulin, das beauftragte Architekturbüro, beide ansässig in Frankfurt, die Sachbearbeiter der Untersuchung, die Denkmalbehörden, Land und Kreis, die Verbandsgemeinde sowie die Stadt Weißenthurm.

Wenn man die Berichte liest, dann muss ich festhalten, noch nie ein solch umfangreiches und mit modernsten Methoden erstelltes Gutachten gesehen zu haben, was mir auch die Leiterin der Denkmalbehörde bestätigte.

Die nächste Besprechung mit allen oben genannten Beteiligten per online Videokonferenz steht noch im Dezember 2021 auf dem Terminplan.

Es wird von hohen Gesamtkosten gesprochen, die noch nicht ganz von der Französischen Botschaft in Berlin freigegeben sind, was aber nach dem Ergebnis der Untersuchungen erfolgen soll.

Bereits im Frühjahr 2022, so die Planung, soll mit den Arbeiten bekommen werden. Besprochen wird jetzt in den nächsten Wochen, wie gründlich eine Sanierung durchgeführt werden soll.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die auch in den Berichten erwähnt werden.

-

Man bearbeitet alle Materialien rigoros, soll heißen bis hin zum Austausch von Materialien z.B. der Verkleidungsplatten des Denkmals

-

Man bearbeitet die Risse, Abplatzungen und tauscht nur geringfügig Materialien aus, erhält im Grunde den Ist-Zustand, sichert aber die Schadstellen.

Man kann sich vorstellen, das beide Vorgehensweisen sehr unterschiedliche Kosten verursachen. Hier ist wichtig, wie sich die hier zuständige Denkmalbehörde dazu stellt. Sie ist trotz französischer Zuständigkeit bei allen Maßnahmen einzuschalten, und ihre Bedenken zu einzelnen Maßnahmen werden die Arbeiten sicher beeinflussen.

Trotz alldem können wir uns freuen, das dieses französische Denkmal aus dem 18. Jahrhundert nun für eine weitere lange Zukunft saniert und erhalten wird und nicht durch Witterung und Umwelteinflüsse noch mehr Schaden nimmt. Es ist uns gemeinsam mit den beiden Generalkonsulinnen gelungen, in Frankreich für dieses größte französische Denkmal auf Deutschem Boden mehr Aufmerksamkeit zu erreichen.

Dies wird uns als Stadt natürlich auch für die Zukunft fordern. Man kann sich vorstellen, dass, wenn hier eine hohe sechsstellige Summe investiert wird, die Stadt Weißenthurm dafür sorgen muss, die Anlage besser zu schützen und nicht den Jugendlichen zu überlassen, die hier unangemessene Treffen veranstalten und die Anlage immer wieder verunstalten.